革をカットした時に、断面までキレイに染まっているものを見たことがありませんか?

深い色合いが楽しめるだけでなく、キズが目立ちにくくなるこの手法は「芯通し」と呼ばれるもの。

カバンや財布をつくる際に、ミシン目から白い部分が見えないことや、折り返して革の断面を見せるデザインにも使えることなど、いろいろなメリットがあります。

現在、一般的に流通されている革は「芯通し」されている革がほとんど。今回はその「芯通し」の加工の工程や、その中で見られる職人たちの技を簡単に紐解いていきましょう。

革の仕上がりを左右する「PH」

革の鞣しの工程で非常に大切なのは、「PH(=ペーハー)」の管理です。

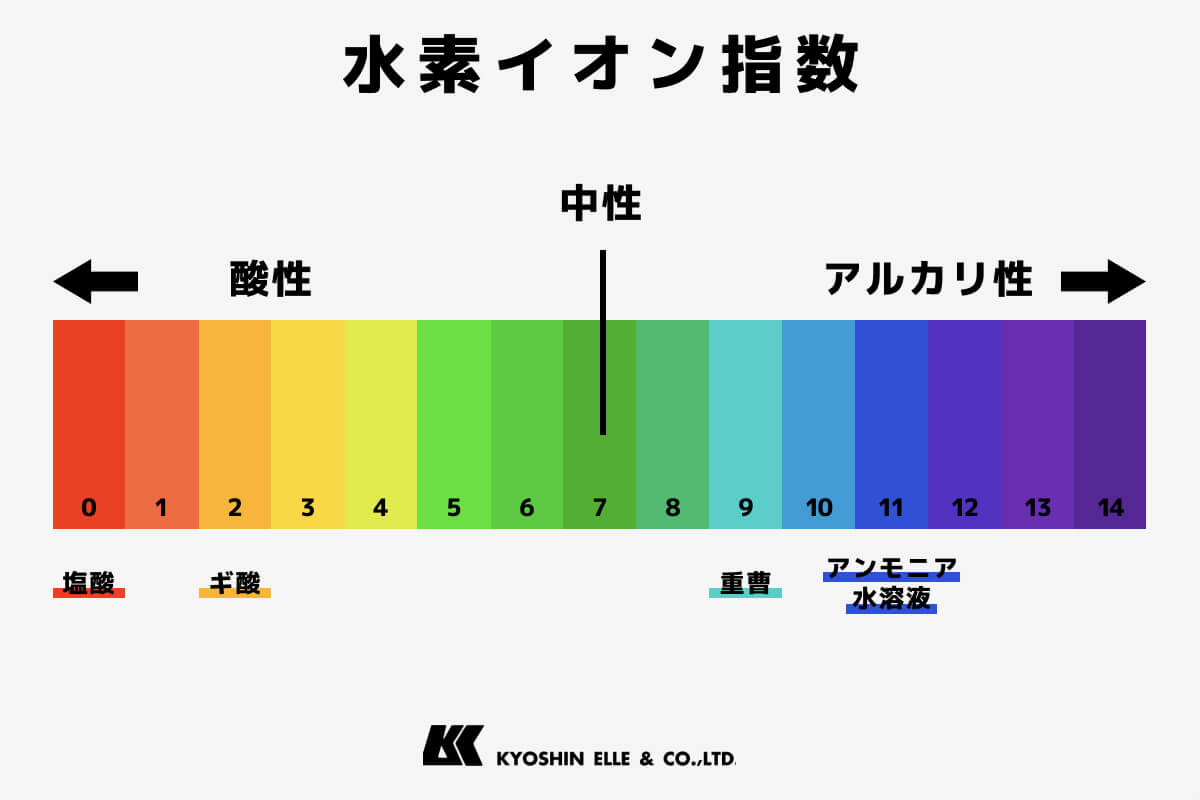

PHとは水素イオン濃度のこと。「7」で中性、それ以上はアルカリ性、それ以下が酸性となり、タンナーは細かくPHをコントロールしながら、染料や薬剤を革の内部まで浸透させていきます。

PHの数値と、革づくりによく使用される薬剤を図にしました。

PHの数値と、革づくりによく使用される薬剤を図にしました。

革に用いる染料の9割以上を占めるのが酸性染料で、PHが低い場合は革の表面によく付着します。逆にPHが高い場合は、革の内部に浸透しやすいという性質を持っています。

また一般的にクロム鞣しの革は酸性になっていて染料が表面には付着しやすく、中に浸透しづらい状態。それを染色の前にアルカリ性に寄せる「中和工程」を入れることで、中に入りやすくさせます。

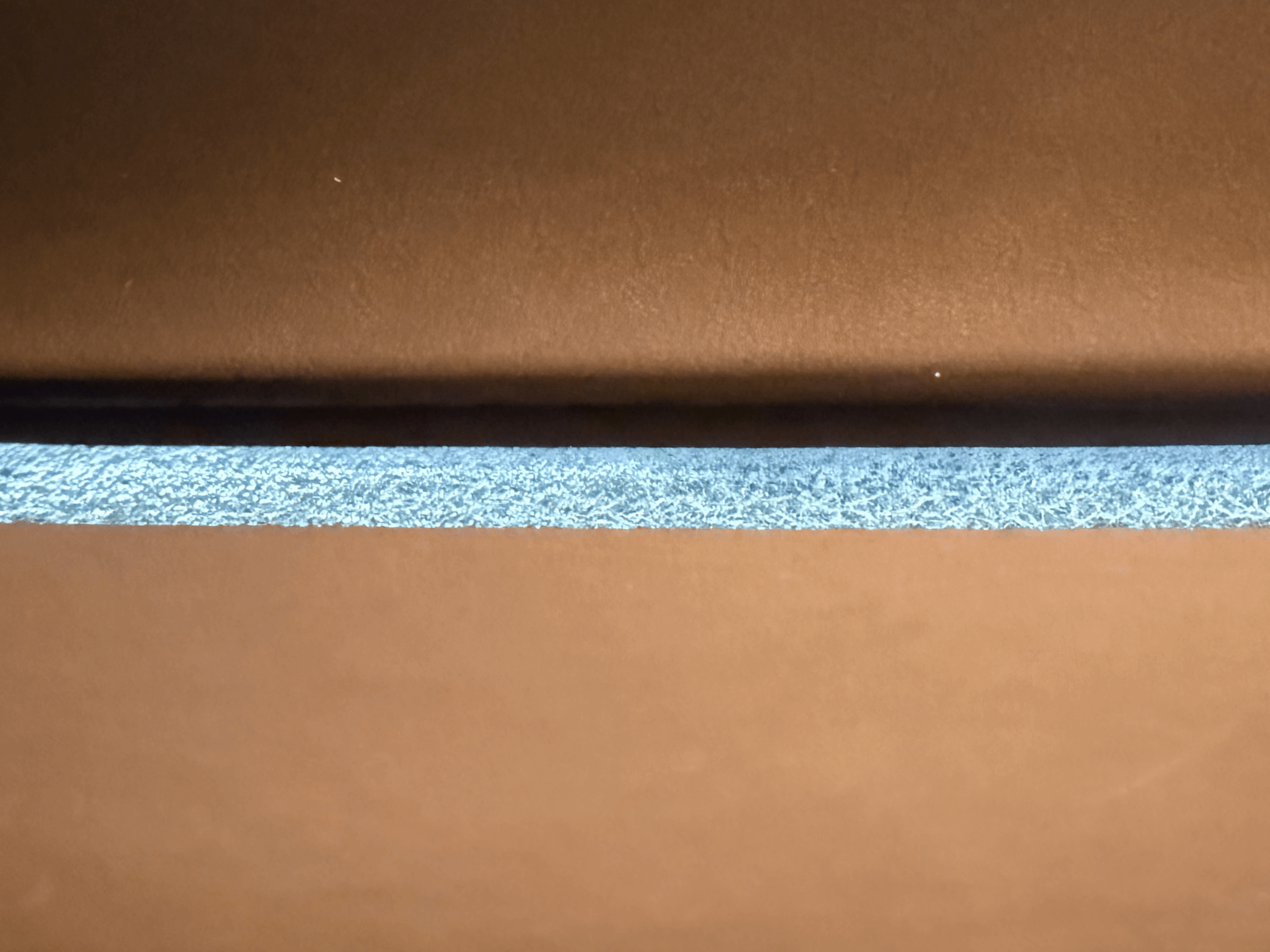

しっかりと芯通しされた『リオダブルバット』の断面。3.8/4.0mm厚の革を繊維をほぐしすぎないように芯通しするには豊富な経験と相当な時間を要します。

しっかりと芯通しされた『リオダブルバット』の断面。3.8/4.0mm厚の革を繊維をほぐしすぎないように芯通しするには豊富な経験と相当な時間を要します。

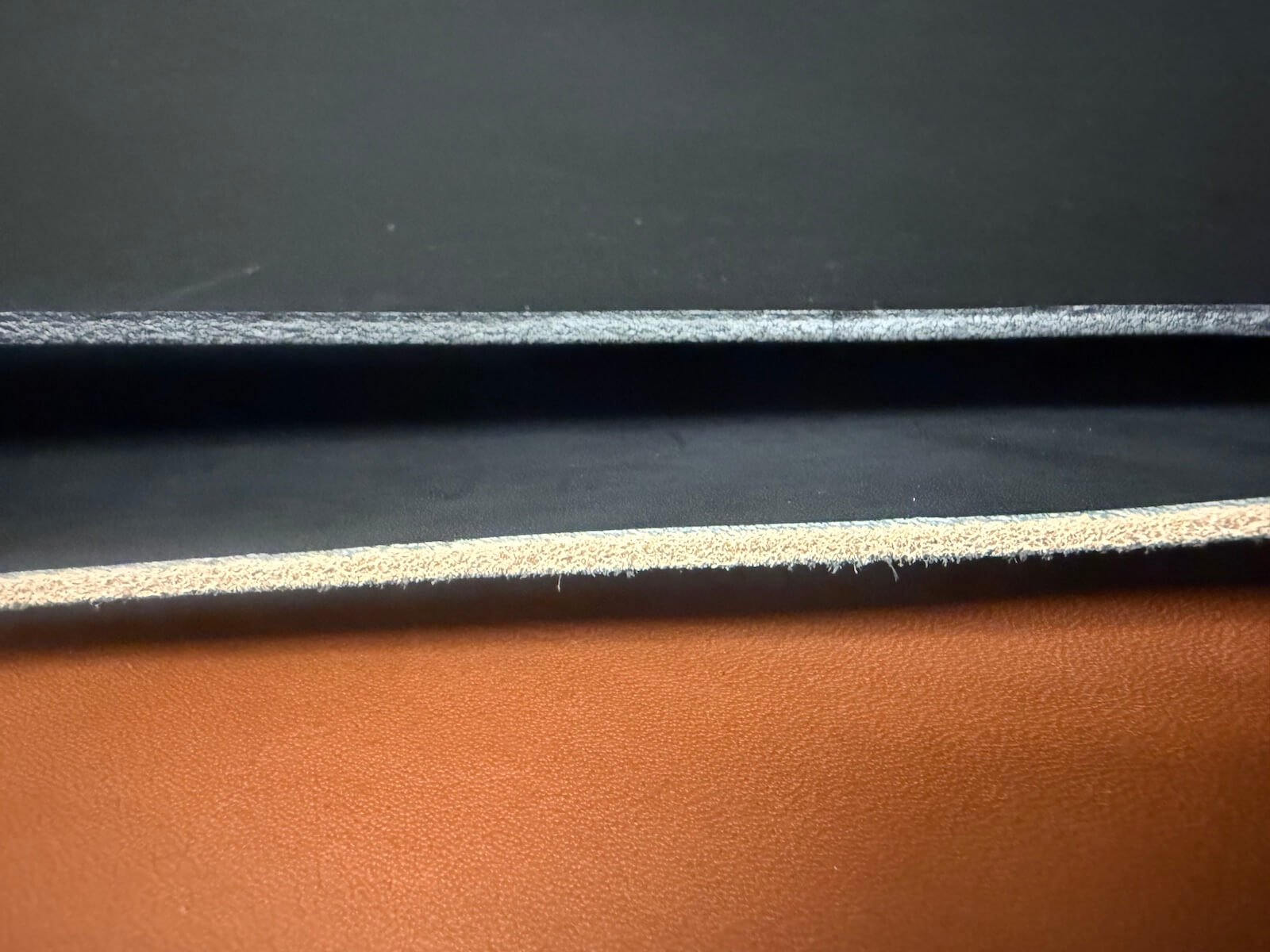

芯通しされた革としていない革の対比。並べるとその差がよく分かります。

芯通しされた革としていない革の対比。並べるとその差がよく分かります。

また一般的な革の特性として、PHの値をアルカリ性に寄せることで、繊維が緩み、染料や薬剤が内部に浸透していきやすくなります。それを活かして衣料用などソフトタイプの革は積極的にPHを上げて柔らかい下地をつくるのがよく見られる手法です。

ただしここで注意しなければならないのが、PHを上げてアルカリ性に寄せすぎてしまうと「真皮」と呼ばれる革の内部が緩みすぎてルーズになってしまうこと。そうすると銀浮きの原因となってしまいます。そのため一部のハードタイプの革やボックスカーフでは、あえて芯通しをせず、コシを出すことで、銀浮きさせづらくさせる工夫をしています。また野球グローブ用の革も引裂き強度を重視するがゆえに、芯通しをしていません。

参考記事:フランスが産んだ名品『シャトーブリアン』のすごさとは?

芯通しされていない革の断面図。

芯通しされていない革の断面図。

革の裂け目を見ると、芯通しされていないことがよく分かります。

革の裂け目を見ると、芯通しされていないことがよく分かります。

このようにPHをコントロールしながらドラムで60分以上回転させて、浸透していなければさらに60分、それでもダメであれば、またもう一度……と回転を繰り返し、長い時には2〜3日続けて回すこともあります。そして最後にPHを下げて表面に染料をつければドラム染色は終了です。

迫力のあるドラムですが、中で行われている工程は、非常に繊細です(写真は協進エルと取引のある松原地区のタンナー)

迫力のあるドラムですが、中で行われている工程は、非常に繊細です(写真は協進エルと取引のある松原地区のタンナー)

染料を多めに入れれば、革の中まで浸透して、しっかりと芯通しができるようにも思えますが、一概にそうとも言えません。より均一にムラなく染め上げるために大切なのは、染料の量よりも、PHの管理。タンニンや助剤、加脂剤などを組み合わせながらPHを適切に管理し、少しPHを上げて染色をすることで、キレイな芯通し革が出来上がります。

おわりに

いかがでしたか? 革づくりは職人の“経験や勘”を頼りに進んでいくイメージもありますが、意外にも化学的な要素が重要であることがご理解いただけましたでしょうか。

「芯通し」の工程におけるPH管理は、染料の浸透具合だけでなく、革の耐久性や質感、経年変化の度合いなどにも大きな影響を与える非常に繊細な作業。熟練のドラム職人たちは、理想的な革をつくるために、わずかなPHの変化やドラム内の革の変化を敏感に見極めており、厳格にPH管理を行うタンナーだと、1色を染めるのに10回以上チェックしているところもあります。

先日、協進エルでは、新しいスタッフが入社しました。彼はスペインのタンナーで修行し、その後、国内のとある名門タンナーで10年以上にわたってゴートやキッド、シープなどのさまざまなアイテムをドラム染色してきた熟練者。新しい仲間が増え、さらに万全な体制がとれています。

今回紹介した「芯通し」された革や、ドラムによる染色に関してもっと詳しく知りたい方は、“革オタク”が揃った協進エルまで、お気軽にご相談ください。